翁炯新书法再观之后

翁炯新简介

1975 年生于广东兴宁,字羽同,号子径山人, 任庵,涵翁。别署:如菊草堂、留堂、黍室、子径山 房、无悟苦斋,宝莹宅,曾游学于余菊庵、莫仲予、 徐续诸师。好鉴藏,善书画,作品多次参加全国、 省专业展,曾获广州市文艺奖。现为广东省收藏 家协会理事、书画专业委员会委员、广东省商业 美术设计行业协会理事、广东省书法家协会会 员、番禺区美术家、书法家协会理事。

■钟东

三年前,炯新由我的学生何明达引来见我,得以观其书作,当 时颇有感想,曾作文字《翁炯新书法观后》。

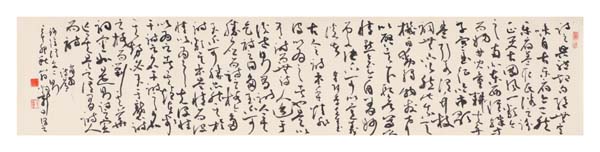

三年以来,炯新时有来往,听他谈说日常购藏、交流书画作品 的趣事,也听他谈说拜访诸名家的故事,更时常见他携作品来让我 赏玩。见到他的作品,各种形式无所不有,而最让我赏心悦目的, 莫过于他写的小条幅,件件精美,雅致可爱。眼观其书作,使我不 断惊讶他经常有新的面貌,笔法质感学有变化,没有丝毫僵化,体 现着探索精神。

可见他三年来,还同以前一样,每日于书法的功课丝毫不曾松 懈,在书法的瀚海乐园中浸淫徜徉。这种书法的全身心投入,对于 作为教员的炯新,占据着何等重要的位置。炯新真是一个痴迷于 书法的青年。

近三年,又闻知炯新得有娇妻,此女子颇珍爱翁才子,不仅红 袖添香,且举案齐眉,复将为其养育后继之人,可谓天作之合。于 是,炯新的笔下墨中,更添了几许风雅。呵呵!

好之者不如痴之者,试想,如痴如迷地爱上书法,才会为书法 作出贡献。炯新近几年逐渐从长期古人原由中提炼和总结出自己 的美感追求,他概括为四个字:清、古、厚、奇。我觉得这真是很高 远的追求。“清”字,让我想到“清水出芙蓉,天然去雕饰”之清新,也 想起“清能早达”的古训之“清”;“古”,则让我想起古拙、古朴,以及 复古为新等传统美学韵味;“厚”字,既使人想起“地势坤,君子以厚 德载物”,还想起美感形式中的“厚重”之美;“奇”字,古人说“文似 看山不喜平”“看似平常最奇崛”。古人书作,每有清、每有古、每有 厚、每有奇,而炯新想兼而得之,岂非立场高远乎!这是一条艰辛 之路,正是年轻人所敢于挑战自己的精神显现。

炯新最钟情于章草,他的章草书,以临习《急就章》古帖为主, 杂学旁收,既清且古,更有厚而奇之韵致。从线条的质感来看,便 知他已经走过了专主一家的阶段,也尝试过了广泛吸取的做法。 他的作品中,不乏风流韵致,似天生丽人风姿绰约者,我曾嘉许此 类作品。然而炯新并不以此为尚好,他自己自得之作,反而是那些 线质苍然、老气横秋之作。我听后便大笑起来,说他是少年老成, 他也怡然一笑,乐呵呵地不反对。可见他的四字美学追求,多是走 阳刚一路,是真男子之书作也。

年轻的书法爱好者,在取得一定成就之后,很容易骄、满,这是 人们不愿看见的。他们可能还会让自己迷失了方向,不知道如何 写了。我知道炯新不会这样,他是有明确追求的人,清、古、厚、奇 的四字目标,够他走一辈子。我也常想,古人曾经以“意象”喻书 法,那么书法之中所表现的哲学意味,便可以作无穷的探索。我也 曾想,书作中可以永远无止境地提炼技法的质量,所以书法家没有 打满分的时候。此外,书法农技学养,又是一个无穷的原野,可以 任人驰骋。炯新在这哲学、技法、学养上,无疑当继续不断地永远 向前,开辟新的领域。

已故岭南章草书法名家、文史研究专家莫仲予老先生,生前曾 评小翁书作“下笔大有古意,韵味婉转,前途未可限也。”洵为识才 之论也。

(作者是中山大学资讯管理系、中国古文献研究所副教授)

相关阅读

热点图片

- 头条新闻

- 新闻推荐

最新专题

- 强国必先强教,强教必先强师。今年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。