万亩竹林育新机 工坊投产铸富路 和平县上陵镇翠山村绿竹强村笋干工坊一期项目投产

连日来,和平县上陵镇翠山村的春笋纷纷冒出了头,长势喜人。与此同时,位于该村的绿竹强村笋干工坊(一期)项目也于日前正式投产。据悉,该项目由和平县绿竹强村科技有限公司打造,计划建成年加工50万公斤鲜笋的现代化笋干加工厂,其中投产的一期项目年加工鲜笋25万公斤,年产值约70万元。

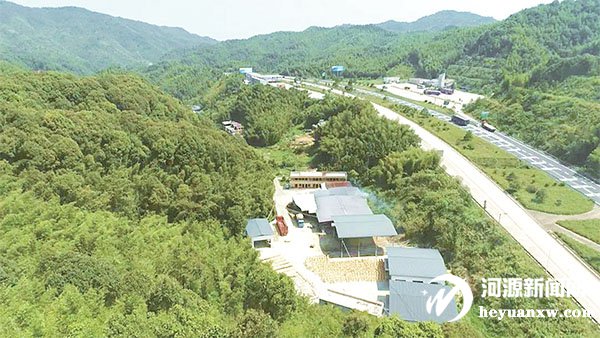

位于苍山竹海间的绿竹强村笋干工坊(一期)项目基地。

工坊建成使用,增加村民林下经济收入

走进上陵镇,漫山遍野的翠赋能。竹郁郁葱葱。不少村民手持工具上山挖笋。他们穿梭在茂密的竹林间,目光敏锐地搜寻着破土而出的春笋,凭借多年积累的经验,精准判断竹笋的位置,熟练地将笋挖出。村民黄桥栋表示,以前挖了笋,大多是自己加工,就为了自家吃,现在挖的笋可以卖给强村公司,实实在在多了份收入。

除了春笋的去处发生了改变,如今随着小火车、无人机、“爬山虎”等设备的投入使用,彻底解决了春笋下山难的问题。无人机在空中灵活飞行,快速吊运笋筐;“爬山虎”沿着简易轨道稳稳行驶,将一筐筐春笋源源不断地从山上运往山下。这些设备的应用,大大缩短了运输时间,提高了运输效率,也减少了春笋在运输过程中的损耗。村民们将新鲜挖采的春笋,第一时间送到了笋干工坊。“竹笋通过小火车、‘爬山虎’、无人机这三种模式来进行下山,从原来的2小时缩短到现在10分钟,就能把竹山上的竹笋运输到笋干工坊。”绿竹强村笋干工坊负责人叶敏说道。

顺着运输的轨迹来到笋干工坊,里面是一片热火朝天的生产景象。工人正对竹笋进行去壳、整理,随后这些鲜笋被送往加工设备。一袋袋去壳的鲜笋通过去皮、蒸煮、冷却、压榨、烘干等一系列工序后最终成笋干产品。叶敏介绍,笋干工坊既引入福建先进的乳酸发酵型白笋干制作工艺,又保留本地客家笋干传统做法。不同的工艺,承载着工坊对传统与创新融合的坚持,也为最终产出满足不同市场需求的笋干打下坚实基础。“工坊的建成使用,不仅增加了村民的林下经济收入,还给村民提供了工作岗位。”叶敏介绍,工坊通过“固定岗+季节工”的灵活用工模式,每年春笋采摘期可提供就业岗位100个,带动当地经济收入45万元。

助力乡村振兴与绿美生态建设

和平县是我市竹资源大县,全县毛竹林面积约30万亩,其中上陵镇拥有华南地区最大的毛竹林基地。近年来,该县着力推动竹产业高质量发展,于2024年启动“千亩示范万亩经营”项目建设,同时大力发展笋竹制品、林下经济和生态旅游等业态,探索一、二、三产业融合发展路径,助力“百千万工程”深入实施。

为进一步推动全县竹产业高质量发展,和平县投入建设资金600万元,以上陵镇绿竹强村科技有限公司为主体流转经营1万亩竹林,重点建设1000亩笋竹两用丰产高效示范竹林,并完善竹山林道、灌溉设备、笋干工坊等相关配套设施,发挥示范林的辐射带动作用。投产的绿竹强村笋干工坊位于上陵镇翠山村翠山竹海森林公园旁,是上陵镇建设“千亩示范万亩经营”示范竹林项目的配套设施,据统计,投产的一期项目年加工鲜笋25万公斤,年产值约70万元。

近年来,和平县委、县政府高度重视竹产业发展,多措并举助力产业升级。成立了以县委主要领导为组长的竹产业高质量发展领导小组,通过深化林权制度改革,盘活竹林资源,探索“林权变股权”发展模式,带动农户增收。全力打造竹产业园区,成功引进中晟科技等一批优质企业,达成意向投资21.75亿元,目前签约项目4个,投资额达6.5亿元;持续深化“产学研”合作,联合深圳职业技术大学成立竹产业科技小院,引入新工艺,相关成果将为竹产业一产增收近200万元、二产增值超过1200万元,全面提升产业竞争力;推动文旅融合,大力开发“竹+文化”文创产品,不断丰富产业内涵,助力乡村振兴与绿美生态建设。

本报记者 曹志成 通讯员 邓燕琴

热点图片

- 头条新闻

- 新闻推荐

最新专题

- 强国必先强教,强教必先强师。今年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。