竹海生清风 笑言开新篇 和平县上陵镇打造笑“竹”“言”开微平台,激活乡村振兴新动能

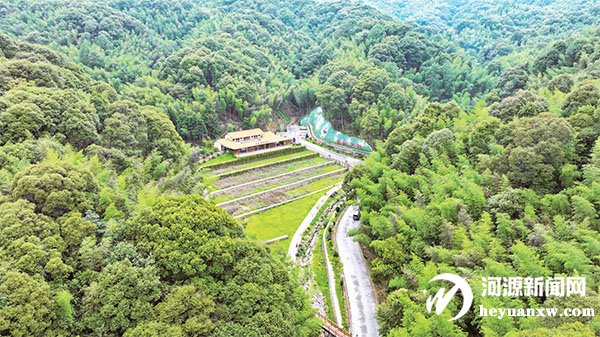

绿浪翻涌,竹韵悠长。在粤北和平县的青山绿水间,上陵镇如同一颗镶嵌在竹海中的翡翠。这里12万亩毛竹随风摇曳,2400万株立竹编织成一片碧波荡漾的海洋。翠山村的“十里竹海”尤其壮观,峰峦叠翠,竹影婆娑,构成一幅天然的生态画卷。

翠山村“十里竹海”中,一座正在建设的翠山竹海森林公园,不仅承载着生态旅游的梦想,更孕育出一个名为笑“竹”“言”开的微平台。在这里,竹不仅是自然资源,更成为党建引领、村民议事、文化传承、廉政教育的载体,悄然改变着乡村治理与发展的面貌。

上陵镇翠山竹海美景。

竹韵清风:党建红引领生态绿

近日,在翠山竹海森林公园的游客中心里,一场别开生面的党课正在进行。课程以竹为喻,从“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”的竹之品格切入,深入浅出地讲解党纪党规。党员们在竹海中重温入党誓词,铮铮誓言与竹涛声交织共鸣。

这只是上陵镇创新党建的一个缩影。该镇将党课课堂搬到竹林深处,通过“沉浸式学理论”“灵活式讲党课”,让党的理论在青山绿水间生根发芽。与此同时,竹林科学抚育专题培训也开展得如火如荼。镇村干部讲解产业发展思路,竹业专家传授抚育技术,竹农分享实践经验,形成了“干部讲发展、专家教办法、群众学经验”的良性互动。

这种创新模式带来了实实在在的效益。目前,上陵镇已流转竹林超1万亩,每年为村集体和村民增加收入超60万元。竹产业总产值从2023年的4000万元跃升至2024年的6500万元,增长率达62.5%。更可喜的是,竹产业带动就业超200人,竹农人均增收超3500元,村集体经济收入增加超500万元。

竹林议事:小平台凝聚大智慧

在翠山村的竹林深处,几套石桌石凳错落有致地摆放着,这里是村民亲切称为“竹林说事点”的地方。每个月的15日,村民们都会聚集于此,从邻里纠纷到村级建设,从移风易俗到产业补助,大家畅所欲言。

“以前有事不知道找谁说,现在有了这个说事点,大家坐在一起,什么话都能说开。”一位村民如是说。镇村干部也会定期来到这里,面对面解读政策,现场解答疑问,收集民情民意。2024年以来,翠山村已开展“林下说事”23场,收集民意66条,解决群众实际困难37起。

这种民主议事机制不仅畅通了民意表达渠道,更重塑了乡村治理新格局。通过常态化开展好媳妇、好婆婆评选,修订村规民约,翠山村的乡风文明焕发新气象,2023年成功入选广东省乡村治理示范村。

竹下和谐:小石桌化解大矛盾

沿着竹林小径漫步,不时可见村民围坐在石桌旁畅谈。这个被命名为“竹林下话和谐”的平台,打破了办公室调解的严肃氛围,让矛盾纠纷在轻松自然的氛围中消弭于无形。

“在这里说话自在,有什么矛盾大家坐下来慢慢聊,气就消了一半。”村民道出了这个平台的妙处。镇综治办、司法所、派出所等部门协同参与,实现了“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的目标。2024年以来,翠山村已成功化解矛盾纠纷42件,促进了乡村的和谐共融。

竹间雅韵:小舞台演绎大文化

夜幕降临,翠山竹海森林公园的广场舞台灯火通明。村民们自编自导自演的节目正在上演,嘹亮的山歌在竹海间回荡。这个看似简单的舞台,却成为丰富村民精神文化生活的重要阵地。

“我们唱身边事,道家乡美,讲家乡情,感觉特别有意义。”参与演出的村民笑着说。接下来,上陵镇还计划举办竹艺术市集等活动,将文化传承与经济发展相融合,为乡村振兴注入新活力。

竹节廉心:小竹子涵养大正气

“以竹为鉴,守节不渝”——在上陵镇的廉政教育基地,参与者正亲手制作竹简,刻写廉政格言。竹子“咬定青山不放松”的坚韧、“竹影扫阶尘不动”的淡泊,成为廉政教育的生动教材。

这种寓教于乐的方式,让廉政教育更加深入人心。参与者制作的竹简、竹筒等工艺品在风景区内展示,成为传递廉政文化正能量的独特风景线。

接下来,上陵镇将继续深化竹产业创新,拓展竹编工艺品、竹主题民宿等旅游项目,进一步延长产业链。同时,将持续深化“竹林说事点”等民主议事机制,探索更多廉政教育创新形式。

翠山竹海,碧波荡漾;竹林深处,笑语声声。这个依托竹资源打造的笑“竹”“言”开微平台,正以其独特的魅力,推动上陵镇向着产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的目标稳步迈进。竹海扬帆,未来可期。

本报记者 曹志成 通讯员 邓燕琴

热点图片

- 头条新闻

- 新闻推荐

最新专题

- 强国必先强教,强教必先强师。今年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。