绿水青山“催旺”绝绝“紫” 我市科研团队成功培育“太空紫云英”新品

春风送暖,百花竞放。去年撒播在我市7万亩晚稻田中的紫云英种子,历经了漫长的生长越冬后,持续进入盛花期,绚丽的紫色花朵在风中摇曳着“身姿”,一片生机盎然。而地处东源县柳城镇的万绿智慧无人农场种植的航天品种——“航紫1号”紫云英格外引人注目,紫色花海与青山相映,绘就出一幅美丽的春日画卷,为乡村增添了一抹浪漫色彩。

更让人振奋的是,农场负责人王键宽介绍,由神舟十三号搭载的紫云英种子经国家植物航天育种中心河源创新研究院科研团队两年攻关后,成功培育出6个兼具早熟、高产、耐逆特性的新品系,“航紫1号”就是其中之一。试验数据显示,这批“太空紫云英”萌发率较常规品种提升7%,鲜草亩产预计突破2000公斤。

浪漫的紫色花田。记者 刘奇峰 李馨 摄

科技赋能“天选”之种

近日,记者来到柳城镇,走近这片紫云英,紫色的波浪在阳光下轻轻摇曳,娇嫩的花朵簇拥在一起,形成一片片紫色的海洋。这片紫云英不仅是视觉的盛宴,更是科技与生态的完美结合。

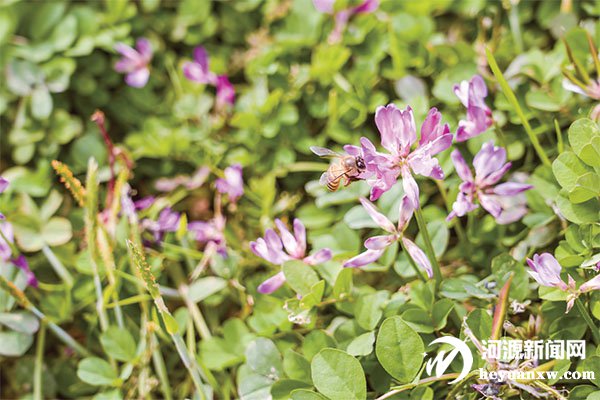

花朵引来蜜蜂。记者 刘奇峰 李馨 摄

“所谓航天育种,也称空间诱变育种,就是利用太空特殊的环境诱变作用,使种子产生变异,再培育作物新品种的育种新技术。2022年6月15日,搭载神舟十三号的紫云英种子在河源进行交接,现在柳城镇种植的3400亩紫云英是经科研团队两年攻关成功培育的6个兼具早熟、高产、耐逆特性的新品系。”王键宽介绍说,“航紫1号”表现尤为突出,在春节前已开花,适应性强,管理粗放,为全省紫云英新品种示范推广提供了重要参考,其他品种的紫云英预计在3月5日左右迎来盛花期。

紫色花朵在风中摇曳着“身姿”。记者 刘奇峰 李馨 摄

王键宽表示,传统双季稻种植让土壤“连轴转”,有机质流失严重。这批“太空紫云英”不仅能固氮增肥,还能吸附重金属,配合无人机飞播、微生物菌剂等技术,构建起“太空基因+智能农机+生态修复”的立体改良体系。初步试验显示,该模式预计可使稻田化肥使用量减少25%-30%,稻米品质提升1个等级,每亩增收预计超300元。

“内外兼收”不一般

紫云英不仅具有改良土壤、减少化肥和农药使用量的效果,还能节约生产成本,提升稻米品质。作为一种越年生草本植物,种植它可以增加土壤有机质含量,改善土壤团粒结构,缓解土壤酸化、板结等问题。在冬季休耕期种植紫云英,可以为后续的水稻种植提供充足的养分,形成可持续的耕作模式。

据统计,全市目前冬种紫云英面积7万亩,其中东源县3.7万亩,主要分布在柳城、蓝口、顺天、船塘等地。为切实保障紫云英的种植效果,我市多地成立了技术指导组,技术人员深入田间地头,为农户以及各类经营主体提供灌溉、排水等关键环节的技术指导,积极推动紫云英的连片种植,深入挖掘创新种植新模式,全力探索“绿肥+”的多元发展路径。

助力开辟“紫云英+”赛道

2024年12月17日召开的全市科技大会提出,要围绕因地制宜发展新质生产力精准发力,推动科技创新和产业创新深度融合,助力河源加快实现绿色崛起。市科技局积极落实全市科技大会、全市高质量发展现场会精神,聚焦服务加快现代化产业体系建设,实施科技赋能“百千万工程”提升行动、研究与试验发展投入占比提升行动、科技创新主体量质双提升攻坚行动、研发平台提质增效攻坚行动、科技人才培育行动、科技金融提质增效行动、省科学技术奖培育攻坚行动等“七大行动”,全力推动科技创新工作实现新突破,推动创新资源集聚,助力发展新质生产力。目前,市科技局正积极建设创新平台、统筹科研资源、强化政策扶持,全力保障航天育种科研攻关。

“成功培育‘太空紫云英’新品系只是第一步,接下来将抓住这一机遇,助力开辟‘紫云英+’赛道,聚焦紫云英观光农业、紫云英蜂蜜产品等乡村休闲产业,全力推进紫云英产业融合发展,更好地发挥紫云英产业经济、生态、社会等综合效益。”王键宽表示,作为国家航天育种项目重要承载地,国家植物航天育种中心河源创新研究院牵头制定的《航天紫云英绿色高效生产技术规程》目前已进入终审阶段,相关技术申报发明专利5项,形成产学研协同创新示范。目前,结对帮扶万绿智慧无人农场的华南农业大学团队正深化紫云英对稻米营养品质影响研究,预计2025年形成标准化技术模式。按照规划,该技术将于2026年推广至粤东西北地区百万亩稻田。

本报记者 张涛

热点图片

- 头条新闻

- 新闻推荐

最新专题

- 强国必先强教,强教必先强师。今年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。