百万英才汇南粤|筑人才集聚高地 谱高质量发展新篇 灯塔盆地农高区全力推进现代农业人才工作落地见效

日前,在地处灯塔盆地农高区核心区的岭南现代农业科学与技术广东省实验室河源分中心(简称“灯塔实验室”)里,记者看到,数十个培养皿摆满了实验室观察区,针对不同浮萍的不同生长阶段特点,科研人员都一一记录在案。科研人员对不同浮萍的相关指标进行研究测试,最终筛选出具备多项优势的浮萍种类进行繁殖和推广。从去年开展研究以来,已完成了室外露天水面生产模式和室内单层模式的生产经济效益评价,证明了浮萍替代豆粕在技术和经济上均存在可行性,正在抓紧推进室内立体培养技术的开发和经济性评价。

近年来,灯塔盆地农高区以“四个加强”的有力举措,全力推进现代农业人才工作落地见效,依托灯塔实验室建设,培育农业人才集聚地。目前,已组建303人的高水平科研队伍,包含固定人员39人(其中教授4人、博士12人、硕士15人),通过柔性引进的双聘团队114人、流动性科研人员150人。

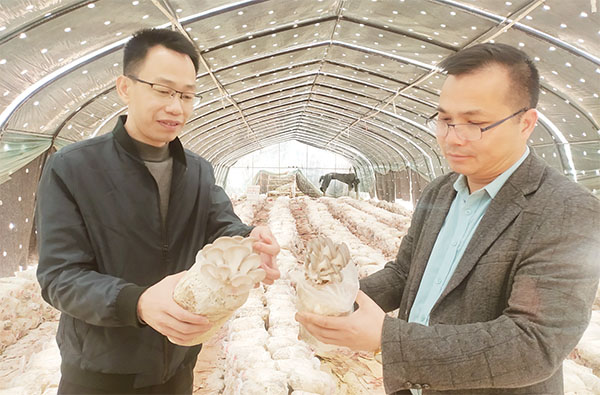

在科技人才的加持下,灯塔盆地食用菌产业发展迅猛。

“产才融合”筑人才高地

灯塔盆地农高区以加强人才聚集为牵引,不断加强人才资源的积累和优化配置,坚持量质并举,进一步打响“产才融合”工作品牌,围绕智慧农业、生态种植、生态养殖、食品加工及食品质量安全五大研究方向,突破传统路径,创新工作体制,加快破解产业核心技术攻关和产业增效。同时还加强与省农科院、华南理工大学、华南农业大学、仲恺农业工程学院等科研院校交流合作,柔性引进高层次人才,推动高校与科研机构以轮班形式滚动派遣高层次人才驻点4人,助力解决产业领军人才需求。

以灯塔实验室为例,其重点围绕河源水稻、油茶、生猪、鸡、茶叶、蓝莓、柑橘、板栗、鹰嘴桃、猕猴桃等10个优势特色产业中的瓶颈技术问题,开展应用基础、关键技术、产品开发与产业化研究。值得一提的是,为破解我国养殖饲料原料高度依赖进口豆粕(依存度达80%以上)的问题,灯塔实验室积极开展浮萍蛋白动物饲料产业化工作,目前已完成了室外露天水面生产模式和室内单层模式的生产经济效益评价,证明了浮萍替代豆粕在技术和经济上均存在可行性,正在抓紧推进室内立体培养技术的开发和经济性评价。该项研究将助力我国养殖业早日摆脱对国外进口动物饲料的依赖。

协同创新人才竞相迸发

在关键核心技术攻关方面,除浮萍蛋白动物饲料产业化开发中试项目外,灯塔实验室还正推进优质肉牛全产业链集成技术项目、马铃薯种业种薯繁育与种植技术开发应用项目、零亚硝酸盐发酵菜产业链项目等研究。其中,马铃薯种业种薯繁育与种植技术开发应用项目已实现产业化,实验室以技术入股的形式成立公司,完成了品种筛选以及种质资源库和种业生产线建设,项目总投资超1亿元。依托双聘团队,实验室也完成了零亚硝酸盐发酵菜技术研发,同时建成年产6000吨发酵菜的种植基地和发酵生产线,已初步确定合作对象,正在进行多样化的产品生产技术开发。

相关数据显示,截至2025年2月,灯塔实验室组织实施科研任务64项,申请发明专利44项,发表论文92篇,主持、参与制定地方行业标准11项,作为第一完成单位荣获广东省农业技术推广奖二等奖1项,已获国家自然科学基金依托单位资格,具备开展国家自然科学基金项目的基本资质。获省发改委立项广东省生物农业中试平台,该项目是全省农业领域唯一获批的中试平台。

灯塔盆地农高区充分发挥产业资源优势,加强与科研院所的协同创新,加大农业领域的人才培养力度。为拓宽人才晋升渠道,农高区充分利用灯塔实验室具备正高职称评选资格的优势,制定《灯塔实验室职称评审办法》等制度,组建了80余名专家的职称评审专家库,落实职称评审工作、岗位聘任等评价机制。同时还制定并实行《灯塔实验室促进科技成果技术有偿转化管理办法(试行)》,包括转化方式、收益分配、激励措施等内容,有效激励人才开展科技创新的积极性。

贴心服务营造最优生态

灯塔盆地农高区把优化人才发展环境作为关键环节,做实做细人才服务保障,营造人才发展最优生态,通过建立事业编制“周转池”与实行职称晋升制度等方式,在人才岗位、评优名额和职级职数等方面提供保障;设立人才联络专员,负责协调人才的工作生活等问题,为人才提供全方位的支持和服务。在此基础上,灯塔盆地农高区还积极落实省、市、区各项人才补贴政策,在人才的待遇保障、交通出行、子女配偶保障等方面不断完善相关政策,对产业急需的顶尖人才实施特殊支持政策,采取各种措施创造拴心留人的条件。

灯塔盆地农高区负责人表示,接下来,聚焦农业高质量发展人才需求,集中优势资源加快推进现代农业人才集聚地建设,实施重点人才培优工程,围绕制约产业发展的“卡脖子”技术难题,靶向引进一批科技创新领军人才和创新团队,有效带动产业高质量发展。今年灯塔盆地农高区已引进了固定科研人员5名,其中博士4名(其中1名为广东省“珠江人才”计划领军人才)、硕士1名,下来还将继续采购科研仪器设备,多方争取资金支持,加快推动生物农业中试平台建设,并依托灯塔实验室科研力量,在农高区谋划建设生物制造产业园。

本报记者 张涛 通讯员 欧阳健

热点图片

- 头条新闻

- 新闻推荐

最新专题

- 强国必先强教,强教必先强师。今年9月10日是我国第41个教师节,主题是“以教育家精神铸魂强师,谱写教育强国建设华章”。